Netaro Legend Research Societ

寝太郎伝説研究会の発足35周年

3年寝太郎は実在した

なんと3年寝太郎と呼ばれる物語にはモデルとなる人物がいました。清和源氏第23代末裔・

平賀清恒公 (1523~1610?)で父は平賀城主平賀成頼入道源心(玄信)、母は岩村田城主

大井忠孝の娘(湖月)禧子であり (なお源心が大井氏へ養子となった説は否定)姉の姚子は

大内家臣、冷泉隆豊に嫁ぎ、妹は伴野城主家老の市川信次に嫁ぐ、弟の季恒は伊達家の家臣、

白石宗近の 養子となり白石姓を名乗る。

(寝太郎伝説研究会会長・三年寝太郎調査会長、平賀清恒研究会会長 田尾進)

ご挨拶

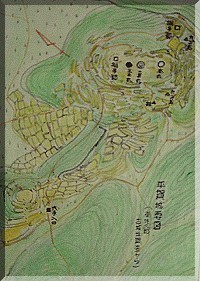

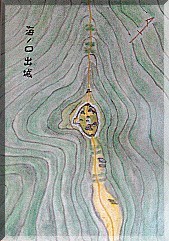

寝太郎を突き詰めていけば、防長風土注進案(1841)の頃までしか辿りつけない。 それよりも千町ヶ原を開拓した人物を特定することが先ではないだろうか。 寝太郎が誰であったかよりも、誰が千町ヶ原を開拓したのかと云うことである。 人物像を考えるなら枝村家屏風の文政初年(1818)、雲華書末尾(1808) また防長地下上申絵図(1728)でも千町や荒神一社もそうであり、さらに貞享検地 (1686)で実績を窺うことができる。つまり寝太郎とは時代的背景により、実名に 触れることの出来なかった人物を意味し、人々が考えぬいた没後の愛称であろう。 そもそも防長風土注進案は長州藩が実態調査を進め集大成したものである。虚実の 報告をすれば、どんな厳罰があったやも知れない。その中で寝太郎が記載されていることは 名を明かせない実在の人物がいたということに他ならない。このため至ってあやふやに 祢太郎 、或いは禰太郎とする文書もある。 もちろん注進案の報告は過去を遡るのであるからこの業績が注進案と同時に始まった ものではなく 、数年、数十年も遡った前の業績 なのである。 これらのことを前提に深く掘り下げないと何も始まらない。また資料とはどのみち材料であり、 それをどう使って事実のイメージを作るかである。 歴史は事実の発見よりも事実の構成に意味がある。しかし、ここでは唯一の古文書、寝太郎伝書 なるものを紐解いて、各地の歴史家の協力をえながら 、多くの裏付けらしきものが得られたので公表に至った。史実としての手応えは十分感じてい るのだが、埋もれた歴史ゆえ, みなさんに理解して頂くには多少のムリがあるかも知れない。しかし、どうしても揺るがせない 信ぴょう性の数々が存在しており、歴史研究家などの支援も得て、確信を深めている。 なお私の書物などと照らし合わせてご覧頂ければ、史実としての可能性は十分 ご理解いただけるものと思います。

平成3年(1991年)2月16日

寝太郎伝説研究会会長 田尾 進

全国のみなさま「3年寝太郎」で有名な厚狭の里へお越しください。 ※お問合せにつきましては必ずメールでお願いします。電話での対応はご遠慮ください。 県外からの団体様につきましも問い合わせがあり、案内ガイドも行っておりましたが、 現在は一旦中断しちぇいます。 疏水百選寝太郎堰、寝太郎旧堰付近、寝太郎用水路、寝太郎権現堂、駅前寝太郎像、寝太郎神社、 平賀清恒木彫像、縄田家わらじ蔵、老松桟橋付近、梶浦港跡地付近、梶浦厳島神社、など

寝太郎大使©の募集(応募は最終ページをご覧下さい)(寝太郎検定委員)平賀清恒ネーミング登録 平成10年6月30日(第116649号)清和源氏末裔・平賀清恒研究会会長, 平賀清恒検定委員

.

上は寝太郎木彫像(円応寺)、平賀清恒木彫像(惣社八幡宮)、寝太郎銅像(厚狭駅前) 、当会の名誉会員だった井口さん作の寝太郎人形

紙芝居上演は、プロジェクターで84 インチのスクリーンに写し出します. 脚本、田尾進・絵画。竹野宏 (①寝太郎落ち武者伝説、②絵でみる寝太郎伝記)

①絵で見る寝太郎伝記 。文、田尾進・絵、竹野宏

.

②紙芝居、寝太郎落ち武者伝説(平賀清恒物語)

.

あらすじ(制作著作登録) 原作・田尾進

・

この佐渡金山は相川金山ではなく、 当時の西三川砂金山のことであり、中川長八(のち但馬屋の主)が内密で大流し採取法で財を成していましたが、 のち、幕府の監視下に置かれるようになって追放されてしまいます。・

出版物・資料の紹介

資料及び、マンガ「厚狭の寝太郎」作者/田尾進、漫画/広中健次、

平成13年(2001)6月より~平成15年(2003)5月まで、広中さんの協力で 2年間にわたって中国新聞に連載されました。 それを前編、後編にまとめたものです。現在、1冊にまとめた本もあります。 各図書館等に寄贈しています。

系譜の紹介

寝太郎伝書所蔵者、縄田明人先生(元中学校校長、高校/短大講師)寝太郎伝説研究会名誉会員なお寝太郎伝書(平賀系譜)を所蔵する縄田家も 元を辿れば、源盛義の子で有義の流れにつながることが 資料の分析でわかります.それゆえ8代くらい 遡れば、平賀家との尊属であった可能性が伺えます まず藤原氏北家の藤谷家の流れで上冷泉為満の

二男竹内為賢から9代目の竹内為脩の二男の徳男 (文政2年~安政)が縄田家を名乗ったことが判明しています。 なお、縄田祖となる徳男は従三位についておりこの 従三位は子爵に次ぎ 、勲三等・男爵より上の席次となる高い地位にあり そのことが清安寺にある格式の高い墓石で証明されています。

また 非参議に就いており、2代目も半家という文官であり 3代は、武官双方の太政官として名を馳せ、 、4代も国政を担う高い地位に就いていました。 そして5代当主の計恵氏に ついで、現在の明人氏は6代目になります、そして明人氏の 曽祖父が古びて読みにくい文書に手直しをしたことが 判明し、最大の致命傷で あることは間違いありませんが、先の書物でも 紹介したように、上冷泉為満の 子孫であることは間違いないと思われます。それゆえ古文書の 内容に偽りはないと思われますが、筆跡及び、1部の誤記が 改ざん行為にあたると見られているのが残念です。 私は概ね古文書に数カ所の誤記があるものの、当時では 他者が知り得ることのできない、詳細な部分もあり 著名な歴史研究家との交流により内容そのものは、ほぼ史実であると信じています。

なお平賀城主15代当主、平賀貞義の 家臣団、相木仁兵衛の娘を配下の武藤実永が娶った経由から 平賀家に関わる情報が古文書で垣間見ることができます。

3年寝太郎記念館/平賀清恒記念館

これらは拙宅の離れにある書斎(24㎡)であり、一般公開の建物ではなく 、寝太郎伝説研究会の会員の情報センターです。平成9年(1997)寝太郎記念館©としてネーミング登録し、広く情報発信してるものです。

長年の研究成果は寝太郎落ち武者伝説として発表しました。平賀清恒額像(高さ30㎝、 横幅35㎝、厚み4㎝、重さ1.9kg)

寝太郎に関連した資料100数点は、厚狭郵便局でも数か月間、展示したことがあります。

①

③

③

「3年寝太郎」 3年寝太郎が佐渡島小木港にワラジを運んだと推測する千石船であるが、当時は300石積み 以上の和船 を総じて千石船と称していた。この模型は (全長160㎝、幅52㎝、マストまでの高さ92㎝、 甲板上の伝馬船全長25㎝)畳1枚分のスペースです。材質はヒノキとケヤキで板のつなぎ合わ せも本格的な造り。 ベテランの船大工/曽我秀雄氏が1年がかりで製作しました。自宅にお伺いして、 千石船の製作課程も説明して頂きましたが、 船体の各所に 大小200個余りの銅版がはめ込まれている本格的なものです。新聞記事にもなりましたが。 希望価格100万円のところ、半額の50万円で防府市の上村家が購入されました。(平成10年当時) 「梶浦の弁才丸」?と命名して、著作登録しました。

寝太郎神社保存会

平成6年(1994)9月25日:寝太郎神社保存会を発足しました(山陽小野田市桜2丁目)●寝太郎神社保存会・ 顧問/柳井雄三郎(山陽商工会議所会頭) 顧問/田尾進(寝太郎伝説研究会会長)

会長/幡生正隆(惣社八幡宮宮司) 副会長/浅海重之(小中学校元教員)

副会長/壹岐浩一朗(県商工会議所連合会常務理事)

以下、広瀬1.2区自治会長、および寝太郎伝説研究会理事若干名が参列、新聞記者同席、

●平賀清恒顕彰会・ 平成10年(1998)9月27日(平賀清恒の命日9/27推測)に木像の入魂の儀が 惣社八幡宮で行われた。

実行委員18名は 幡生正隆、縄田明人、倉重稔昭、原田満恵、重村房雄、中村勤、山本善一、田尾進、竹野宏、山根幸雄、小野又悦子、塩満満志、 岸野雅二郎、壹岐浩一朗、山本光男、濱本澄人、小田典良、山村早苗

●平成6年、 記念碑の序幕式、寝太郎神社保存会の柳井顧問、向って一番左が幡生会長。

同境内、 荒神社 但横壹間壹尺壹寸入壹間四尺壹寸貳歩惣藁萱 祭 月廿七日 一日祭り 但社人神勤神楽を奏し氏子中参詣、夜中角力杯興行仕候事 寺傅曰、此荒神社厚狭千町ヶ原鬼門ニ當候故、 祈願之権現住吉三賽荒神一所ニ安置ニ句、 権現之儀は千町ヶ原開基寝太郎と申者之由ニ御座候、古例を 以て千今正五九月為五穀成就祈祷日待月待等仕候事 右當寺初發之開基開山潮海大徳和尚と申、天台宗ニ句殊之 宗風繁昌之由ニ候處、 天和二年壬戌ノ三月廿四日出火二句寺院位牌世牌棟札什書ニ至 迄不歿焼失ニ付還化之年月相知不申、 其後星霜押移大内之時代、冷泉判官隆豊公之領内ニ相成、臨濟宗之和尚 當寺取立之由申傅候 本尊之儀は聖武天皇南都大佛殿御建立ニ付、 豊州宇佐、為勅使行基下向之折節、潮海大徳鑑穂風、右之佛像寄附 相成由申候事

なお、現在の記念碑は再建されたもので、山本善一(町文化協会会長・寝太郎伝説研究会名誉会員)の揮毫によるもの 。寝太郎神社の鳥居は明和8年(1771)に奉納されたもので、 明治41年(1911)寝太郎旧堰記念碑が建立。

寝太郎様を偲ぶ碑、佐渡島総合開発総合センターの玄関先に。山陽町・相川町 友好の絆として 昭和59年(1984) 7月25日建之、 石碑は山陽町、台座は相川町が担当, 昭和58年(1983)、相川町から親善視察団で椎野助役、議会の委員長3名、商工観光課長、佐渡金山社長 、商工会事務局長ら7名が来訪

あ~なんで、姉妹都市の縁組に踏みきらないの?、

せっかく姉妹都市への期待も高まり、積極的な協議も行われいたのに、 、わずか4年で双方のトップが交代するなど、交流は途絶えてしまいました。 、熱意が薄れてしまったのが残念です。

やる気になれば、双方の発展に 大きなチャンスがあったと思います。 私は部外者でしたが、その後も、個人的には佐渡住民と何度か交流を重ね 途切れ途切れながらも、今はまた新しい人物と関りをもっています。

佐渡市と山陽小野田市という大きな組織で動けば双方ともに大きなメリットがあると 思うのに・・・人口比は佐渡市49,336人、山陽小野田市59,311人、ほぼ互角では ないでしょうか、 、

、

●寝太郎荒神の森345年記念碑・(寝太郎伝説研究会寄贈)

現在の記念碑は再建されたもの、古くは慶安2年(1649)の長門国大道並灘道路ノ帳に荒神の森として登場している。 元禄4年(1692)長門諸社御根帳でも、千町、荒神社などと紹介されている。

さらに元禄5年(1692)には寝太郎荒神社として祭りが行われている。

寛延3年(1750)祠の周囲に松の木などを植えたとある。

「禰太郎塚・千町畔ト云フ」 千町畔と云は、先年厚狭の禰太郎と云う者才人にて千町の田面へ水懸りの工夫をいたし一向に千町を取立、

以後禰太郎死て千町の地主と祀り、依之禰太郎塚又は千町 塚共唱へ来ると里民の説なり、・・・(略)・

●草鞋奉納柱(寝太郎神社保存会寄贈)揮毫/山本善一名誉会員、 ●早魃ばつ記念碑(所在不明になっていたものを厚狭図書館の開初館長が探し当てた旱魃記念石柱)修復2011/8/11

当会のホームページは全国のみなさまが閲覧され、「3年寝太郎」として 多くの問合せがあり、実際に「寝太郎神社」を参拝されています。

。

遠いところでは寝太郎観光だけの目的で神戸市から女性団体が来られました。

全国には熱心な「3年寝太郎ファン」が多いのに驚いています。

さぞかし期待をして、来県されるのだと思いますが・・・満足されているかどうか。

寝太郎ゆかりの地、記念撮影用の一夜碑を用意しています

同境内、荒神社

但横壹間壹尺壹寸入壹間四尺壹寸貳歩惣藁萱

祭 月廿七日 一日祭り

但社人神勤神楽を奏し氏子中参詣、夜中角力杯興行仕候事

寺傅曰、此荒神社厚狭千町ヶ原鬼門ニ當候故、

祈願之権現住吉三賽荒神一所ニ安置ニ句、

権現之儀は千町ヶ原開基寝太郎と申者之由ニ御座候、

古例を以て千今正五九月為五穀成就祈祷日待月待等仕候事

右當寺初發之開基開山潮海大徳和尚と申、天台宗ニ句殊之

宗風繁昌之由ニ候處、

天和二年壬戌ノ三月廿四日出火二句寺院位牌世牌棟札什書ニ至

迄不歿焼失ニ付還化之年月相知不申、

其後星霜押移大内之時代、冷泉判官隆豊公之領内ニ相成、

臨濟宗之和尚當寺取立之由申傅候

本尊之儀は聖武天皇南都大佛殿御建立ニ付、

豊州宇佐、為勅使行基下向之折節、潮海大徳鑑穂風、 右之佛像寄附相成由申候事

千町ヶ原開基寝太郎

①平賀清恒木彫像材質、クスノキ、 高さ36㎝、重さ2.5kg、裏面には平賀家の紋章がある。惣社八幡宮宮司、幡生正隆先生所蔵(寝太郎神社祭主) 、②は昭和59年(1984)佐渡ヶ島に寝太郎碑が建立された時、 重村房雄先生(文化協会会長)が朗読された寝太郎物語の原稿、このとき寝太郎様を偲ぶ碑は、 相川町のあいかわ開発総合センター前に設置された。(だが金山という資料だけで、有名な相川町と誤解されているが、当時の相川ではまだ金山が発見 されていない) 当会の脚本では小木港に流れ着いたのち、一山超えた西三川金山に向かったとしている。 (平成14年厚狭郵便局資料展)で設置したご意 見箱には、たくさんの意見が 寄せられ、中でも「せっかく山陽町・相川町と友好を結んでいるのに云々...」ともあり、申し訳ない気はしているが、この 部分は多少、脚色の違いだと理解して頂いた。

なお金山で古いワラジと真新しいワラジを交換したと伝わるが、西三川ではワラジではなく、甘酒と古ワラ ジを交換したとの言い伝えがあった。 昭和57年(1982)に山陽商工会議所の柳井会頭が佐渡へ旅行したさい、バスガイドがそう解説していたとのこと。 寝太郎が大庄屋で酒造業の 枝村氏に支援を受けた可能性は大きいが、ワラジの他に甘酒も持参していたのかもしれない。そのため寝太郎が庄屋の息子と 勘違いされた 可能性もある。大庄屋は川のそばに住んでいて洪水に悩まされていたとか、人物の存在が、枝村孫衛門に繋がりそうだ。 なお昭和12年(1937) に細迫兼光先生が、研究発表された寝太郎伝説の原稿。 これも参考にさせて頂きました。

寝太郎紙芝居上演(有料上演で15年間、数千人の方にご覧頂きましたが 現在はその普及も終わりました。

防長戦国史と寝太郎伝説頃は、戦国時代のこと、日本各地で武将の夢と野望が渦巻いていた。中国地方も決してその例外ではない。文人派の大内義隆と そりが合わなくなった武人派の陶晴賢は、同僚、杉重矩の陰謀にかかって主君、義隆を討ってしまった。 その晴賢も西国進出の野心に燃える毛利元就の謀りごとに乗って出陣したが、厳島での奇襲作戦に敗れて自害する。 勢いついた元就はさらに大内義長をも討ちとり、周防と長門の両国を手中のおさめていく。 この物語は防長三武将というドラマを核に、大内義隆の家臣、平賀清恒が寝太郎のモデルで あるという説を辿り 厚狭の地に身を伏せて、千町ヶ原を開拓する業績を残しながら、歴史抹殺された経緯を推測するなど 古文書のナゾに迫りながら紙芝居の脚本として鋭く追及している。(防長戦国史調査会所属)

寝太郎落ち武者伝説(平賀清恒物語)

紙芝居「寝太郎落ち武者伝説」の上演祈願祭は平成4年4月3日、円応寺の寝太郎権現堂で行いました。

寝太郎紙芝居上演会 寝太郎紙芝居上演祈願祭

(平成4年3月)大型紙芝居 ベニヤ板600ミリ×900ミリ:セット総重量37㎏(台座付き)・著作登録 第111480号

脚本/田尾 進、絵画/竹野 宏

ナレーション(15分)小野又悦子/(30分)川崎美奈子

紙芝居は15年にもわたり各公共施設、学校など、依頼を受けた場所で上演し 大きな反響を呼びました。100名を超える上演会もたくさん行ってきました。 数千人の方々にご覧頂き大きな反響を呼びました。

第1幕戦国の情勢、第2幕籠城合戦、第3幕疲労の限界、第4幕武田軍の奇襲、第5幕大内家臣となる、第6幕反逆に遭う、 第7幕義隆の自刃、第8幕落ち武者、第9幕開拓の誓い、第10幕3年3ヶ月、第11幕佐渡へわたる、第12幕砂金取り、 第13幕開拓工事、第14幕寝太郎死去、第15幕歴史の謎、(下の写真は文化会館での上演、120名)

寝太郎紙芝居(全15幕)は平成14年3月1日から、平成15年1月までの10ヶ月にわたり、

解説つきで厚狭郵便局窓口のロビーにおいて展示いたしました。メモ投入箱を設置して 多くの方々から暖かいメッセージを頂きました。

(1幕展示期間約3週間)寝太郎紙芝居祈願祭

テレビでも3回紹介されました。 その他、平成30年5月4日に放映されたテレビNHKBS[風土記シリーズ寝太郎]の制作では 、元図書館長・開初さんの推薦で。 株式会社ドキュメンタリージャパンより、 寝太郎番組のオブザーバーに依頼され現地取材の立ち合いや、3年寝太郎に関する 古文書の解読などに協力しました。 テレビ放映で風土記シリーズ寝太郎では、エンドクレジットで、私の名前が字幕で流れました。

ゆかりの地

大型絵馬奉納(梶浦)厳島神社、 平安時代の延暦23年(804)安芸国宮島より勧請し、 当初は[古開作厳島明神]と称していたが、文禄2年(1593)に 毛利輝元が改築し、厳島神社と改名、、正徳5年(1715)に燃失 その後 神殿が再建される。現在の神殿は明治23年(1890)に再建したもの。 御祭神は 宗像三女神です. ) 絵は竹野宏副会長、この日、宮司さん始め24名が参加して 絵馬の裏に名前を記しました。(ビデオ撮影/長谷川一夫)

寝太郎が大量のワラジを保管したと伝わる縄田家の土蔵、

寝太郎が大量のワラジを保管したと伝わる縄田家の土蔵、

寝太郎大使©、

寝太郎大使は山陽小野田市出身で県外在住者に限ります。寝太郎の普及だけに限定するなど、いくつかの制約があります。 なお当会が平成10年2月にネーミング登録している「平賀清恒」(第110098号)の名称を自由に使用できる著作隣接権が与えられます。氏名、住所、電話番号、メール、都道府県名などをお知らせください。審査のうえ添付フアイルで委嘱状を発行します。名刺などで 寝太郎大使を名乗って普及させてください。(各都道府県に1名限定)

2021年02年16日、寝太郎伝説研究会30周年記念とし、 全国の寝太郎大使19名に感謝状を発行しました。 平賀清恒のブログでも広く情報発信していますので参照してください。

寝太郎大使のネーミングは平成10年(1998)に寝太郎伝説研究会がその使命的役割を追求し登録したものです。任期は2年間ですが、何度も更新できます。 名刺に寝太郎大使と記載して普及させてください。普及にあたり当会のホームページを活用できます。 メールも使ってください。寝太郎大使認定証の様式が変わりました。 更新をされる方はメール連絡してください。所定の項目に記載してくだされば、メールで認定証の転送を行います。(各自で印刷してください) E-mail: tao@rice.ocn.ne.jp

余談

大内家の祖は百済国の琳聖太子という説があるが、琳聖太子が日本に逃れてきたときに 身に着けていたという鉄兜が存在する。馬にまたがる琳聖太子像もそうである。 ・・・ ・百済国云々の真相はさておき、この兜は大内氏直系の証だといえる。 27代大内持世は、 弟特盛の子教弘を養子にして家督28代を継がせた。そこで持世の実子でありながら、遅く生まれた義世は 家督を継げず東北地方に逃れていった。その時に賜った鉄カブトという。原文に「 義世ハ太郎左衛門尉持世嫡子初持世無子養弟持盛子教弘為嗣後義世出生故嫡男不承家」 それはさておき、大内義隆が養子に迎えた義房(大内晴持)が、大内義世(自称/別系29代)の子、 義生に下した大内直系(別系30代)の証となる文書。 (写真⑧)義生の子義綱(別系31代)は 「太郎左衛門備前守居干奥刕田村塩松間後属干塩松式部大輔尚義尚義嘗国政不正是以家臣離叛而掃義綱義綱終追尚義而領其地 、小濱小手森月山岩角新城樵山築館......(略) とあってその後、 天正11年(1583)に亡くなっている。義綱の子、大内定綱 (別系32代)は天正16年(1588)仙台藩初代藩主の伊達政宗に仕えて天正18年(1590)登米の戦で手柄をたてた。 清恒の弟季 恒が仕えた時期とほぼ重なる。なお別系33代の大内重綱はのちに西郡城主とまでになった。 歴史に埋もれた文書では、なお現在も、大内家45代を継承する太内公夫氏がおられます。なお西郡大内家の一族と 言われる方々とも交流があります。

平成23年10月現在の掲載内容。

郷土史研究家、大谷和幸様との交流

上記の 大谷様の著書も、私が監修を務めさせて頂きました。

実は私、大河ドラマ毛利元就の誘致運動に関わった 七人の侍の会のメンバーでした。

NHK大河ドラマ「毛利元就」の誘致につながった防長三武将サミットの写真、 (平成9年・1997年放映) この写真は第5回サミット(平成6年4月)、フェりーで宮島に 渡る時です。私を含め 100名以上の団体が、陣笠に陣羽織の出で立ちで乗り込みました。 (三武将とは毛利元就、大内義隆、陶晴賢です) 平成3年3月、大河ドラマ誘致の立役者で ある七人の侍の会(中村秀昭会長、 ) に加わり各地を奔走しました。、平成9年の大河ドラマ誘致まで山口県・広島 県各地にわたるサミットに参加しました。 その中には各地の市長さん、教育長さん、議長さん、 大学教授、 歴史家など著名人もたくさんいらっしゃいました。 NHK大河ドラマ毛利元就の誘致は、 七人の侍の会(中村会長・当時、市議としても活躍)が仕掛けた民間の団体です。 実に中村会長は九州2県・中国5県の 16市5町のネットワーク(300名)を構成されました。 平成3年7月の第2回サミットでは、広島県吉田町の郡山城跡で 映画会社から借りた武具を身につけました。 (写真参照) この時、私は若山城主/陶晴賢の家臣に扮して盟約の儀に登場しました。(本来は大内家臣の平賀清恒に扮したかったのですが、 この脚本に平賀清恒の存在がありませんでした。)なお若山城跡の 「1夜城の築城」にも参加して汗を流した一人です。(上記写真) 中村会長の著書に、蘇れ若山城防長の3武将物語、趣味は「ふるさと」なり、 ふるさと発21世紀のメッセージ、 青春夢日記など4冊あります。驚くことに、 そのうちの3冊に私の名前が掲載されています。 とくに恐縮したのは 「七人の侍の会との出会いから」という私の拙い文章が 2頁にわたり(264ページ.265ページ)掲載されていたことです。 私はこの方から大きな影響をうけて、地域に貢献するようになりました。本当に感謝しています。 そして、美しい歩きたくなる 日本の道500選「陶の道/若山城登城のみち」は、中村会長の永年の夢でもあり、青年団長の頃から整備されてきた と言われる。 今なお「陶の道」観光案内のリーダーとして活躍されている姿に心をうたれます。

上記。大河ドラマのシナリオを頂きました

防長三武将サミットを通じて県内外の著名な先生方にも、たくさんお会いして お手紙などの交流、情報や資料の交換、 これにより歴史研究グループの輪が大きく広がりました。 恐縮したのは千葉大学の井上孝夫教授(社会学博士) からのお手紙でした。 平成16年(2004) 当時は先生の肩書は知りませんでしたが、あとになって寝太郎伝説の深層構造を科学的な検証で 追及され学会でも有名な先生だとわかりました。

もちろん先生は学術的なお考えを貫かれておら れますし、信憑性の乏しい我々の研究を取り上げられることはありません。 当会への賛同もあり ませんが、批判されることもありませんでした。それはそれで良いと思います。当会としても 寝太郎に関連したものだけを探し求め、 それを組み立てて、寝太郎に近づけていったという感も するからです。当然そぐわない資料は排除してきたのですから、 公平と言えるのかどうかは疑問です。 ・・・また当時、東亜大学の学長をされていた安部一成先生(経済学博士)山口大名誉教授とも、 中村会長のご紹介により,諸々の祝賀会等での同席含め 15年近く親交がありましたが、平成23年(2011)10月に亡くなられ たと 聞き驚いています。 お悔み申し上げます。 なお県議会議員(議長歴任)の故伊藤博彦先生も「寝太郎 落武者伝説」の紙芝居をご覧になり 以後、お力添えを頂いた方です。私どもが掲載された新聞記事など も、切り抜いて送って下さるような方でした。

寝太郎に関わる人物像のご紹介・・・・ なお資料転載の部分もあります。

●中川長八(通称・新五郎)なる人物・・・佐渡島で西三川金山を密かに取り仕切っていたが、 のち幕府の管轄となり追放され但馬に移る。

なお不正蓄財の砂金で豪商、但馬屋の主となった人物で、南部但馬鉄三郎と名乗った。

(注)一般に佐渡相川の砂金山と誤解されているが、当時の相川ではまだ砂金は発見されていない。 本会の示す西三川では今昔物語集にも見られるように建久9年(1198)頃より密かに開発されていたという記録に基づいている。

●また帝国大学教授、星野恒博士(天保10年生~ 大正6年没)が武田晴信(信玄)について述べている書物の1文に 「信濃川と平賀村」の項があり、

平賀郷についても示されているが本来、佐久郡の3庄とは、伴野之庄、大井之庄、縄田之庄であったことから、

平賀郷とは清恒の祖(義信)が縄田之庄に城を築いて、平賀之事に改称された由来に基づいていると言える。

●元新潟大学教授の臼井格博士は実際に寝太郎木彫像を手に取って詳しく観察され、その風格に感銘されたという記述が 平成3年の資料に掲載されていた。だが寝太郎像は地域のお祭りの時以外は、持ち出されることはないので、。 寝太郎権現堂に足を運ばれたのだろうか。氏は佐渡海中公園調査等を通じ寝太郎が辿った小木港にも精通されていたので、 興味をもたれていたことは想像できる。 大内重綱は正保元年(1644)に1,264石で宮城県登米郡、西郡城を拝領し、子孫は明治維新まで居住しました。

矢野主水貞政、内藤隆信(清覚)、枝村孫衛門など. (祐念寺の開基は内藤清覚で1565年、1621年に清俊に代わる。)

(再掲載)免責事項

当ホームページに掲載された内容については、いくぶん未筆な部分があると思います。

充分注意を払っているつもりですが、その内容の完全性・正確性等に対しては、 まだ不十分かも知れません。 しかし著名な歴史研究家の方々からも、すべての内容が時代的背景に一致しており まぎれもなく事実に近いと思われると激励のお言葉を頂き、ますます確信を得ているところです。

なお 当会のホームページの掲載情報もしくは内容を用いることで 生じたトラブルには責任を負うものではありません。

(著書)寝太郎落武者伝説

(著書)寝太郎と大内氏系譜、

(著書)寝太郎伝書のナゾ

(著書)寝太郎伝説ゆかりの地

(小冊子)寝太郎偽書・悪七兵衛景清

(小冊子)寝太郎と矢野主水・貞政

(小冊子)寝太郎と清覚僧・内藤隆信

(小冊子)寝太郎古文書の究明(田尾進解読)

(小冊子)平賀清恒検定(田尾進出題)

(共著)絵で見る寝太郎伝記 (竹野宏画・田尾進文)

(共著) 寝太郎絵伝 (竹野宏画・田尾進文))

(紙芝居)寝太郎落武者伝説・清恒物語 (田尾進脚本)

(監修)冷泉隆豊と厚狭寝太郎の点と線「大谷和幸著」

(監修)厚狭の寝太郎/平賀清恒 (漫画/広中建次著」

(寄稿)ふるさと発21世紀へのメッセージ「中村秀昭著」

(作詞)寝太郎史伝(作曲・潮中良子)

最後までご覧頂き、有難うございました。